Téléchargez l’article au format PDF

Caroline JAMET

Directrice régionale de 2017 à 2025 de l'Insee Occitanie

Quelles sont les tendances lourdes des 50 dernières années en matière de démographie ? Quelles inflexions observe-t-on actuellement ? Et demain, quel sera le visage de la population française ? Caroline Jamet, qui a dirigé l’Insee Occitanie pendant 8 ans avant de passer le relais en septembre à Alexandre Gautier, se livre à un exercice de pédagogie et nous donne les clés de compréhension des dynamiques démographiques nationales, régionales et locales de ces dernières années ainsi que de leurs impacts territoriaux.

Comment a évolué la population française depuis 50 ans ?

Entre 1975 et 2025, la France est passée de 54 à presque 69 millions d’habitants, soit 15 millions de plus en 50 ans. C’est un des pays européens où la croissance démographique a été la plus forte. Cette hausse est principalement due au solde naturel, c’est-à-dire à un excédent des naissances sur les décès. Le solde migratoire a moins contribué à cette hausse de la population, expliquant un quart de la croissance. Après la fin du baby-boom, dans les années 1970, la fécondité a baissé, mais elle est restée plus élevée que dans les autres pays européens. On a d’ailleurs parlé d’ « exception française ». Les femmes françaises ont eu des enfants de plus en plus tard, mais elles ont continué d’en avoir plus qu’ailleurs. L’indicateur conjoncturel de fécondité avoisinait les 2 enfants par femme du début du XXIe siècle jusqu’en 2014. C’était, en 2014, le plus élevé d’Europe, la moyenne européenne étant proche de 1,6 enfant par femme cette année-là. Dans le même temps, en 50 ans, grâce à l’amélioration des conditions sanitaires et aux progrès médicaux, l’espérance de vie s’est formidablement allongée. Les femmes ont gagné presque 9 ans d’espérance de vie à la naissance, et les hommes encore plus, environ 11 ans. L’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes s’est donc réduit, même si les femmes vivent toujours en moyenne presque 6 ans de plus que les hommes. Je parle là de tendances lourdes sur la période passée, mais sur la période récente, il y a des signes de rupture ou d’inflexions. La dynamique démographique de la France change.

Quelles sont ces inflexions observées sur la période récente ?

La hausse de la population française s’est récemment ralentie, en raison d’un essoufflement du solde naturel sous l’effet combiné d’une baisse des naissances et d’une hausse des décès. En premier lieu, le nombre de naissances baisse depuis 2010. En 2024, avec 660 000 naissances en France, on a atteint le niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ! Pour autant, le nombre de femmes en âge d’avoir des enfants est relativement stable ces dernières années. Le recul du nombre de naissances s’explique donc par une baisse de la fécondité. L’indicateur conjoncturel de fécondité est ainsi passé de 2 enfants par femme en 2014 à 1,6 en 2024. C’est le taux le plus bas observé en France depuis 1919… même s’il reste plus élevé que dans une majorité des pays européens. Pour comparaison, la moyenne européenne est de 1,4 enfant par femme en 2023, avec en particulier 1,1 enfant par femme en Espagne et 1,2 en Italie. Dans le même temps, le nombre de décès augmente. Il y a bien sûr eu la pandémie de Covid-19 qui a provoqué une surmortalité sur la période 2020-2022. Mais au-delà, il y a aussi l’arrivée des baby-boomers aux âges de forte mortalité. Les premières générations nombreuses du baby-boom, nées après 1946, se rapprochent des 80 ans. Cela entraîne mécaniquement une augmentation du nombre de décès. De plus, l’espérance de vie marque le pas. Elle ne croît plus au même rythme qu’auparavant. Elle augmentait d’environ 3 mois par an jusqu’en 2010, puis de 2 mois par an entre 2010 et 2019. Elle a ensuite fléchi sur la période 2020-2022 du fait de la crise sanitaire. Elle a retrouvé son niveau pré-Covid en 2023 et elle se stabilise en 2024. Ainsi, le solde naturel est à peine positif en 2024 en France. La hausse de population ralentit et résulte maintenant surtout des migrations, à l’inverse de ce qui était observé précédemment.

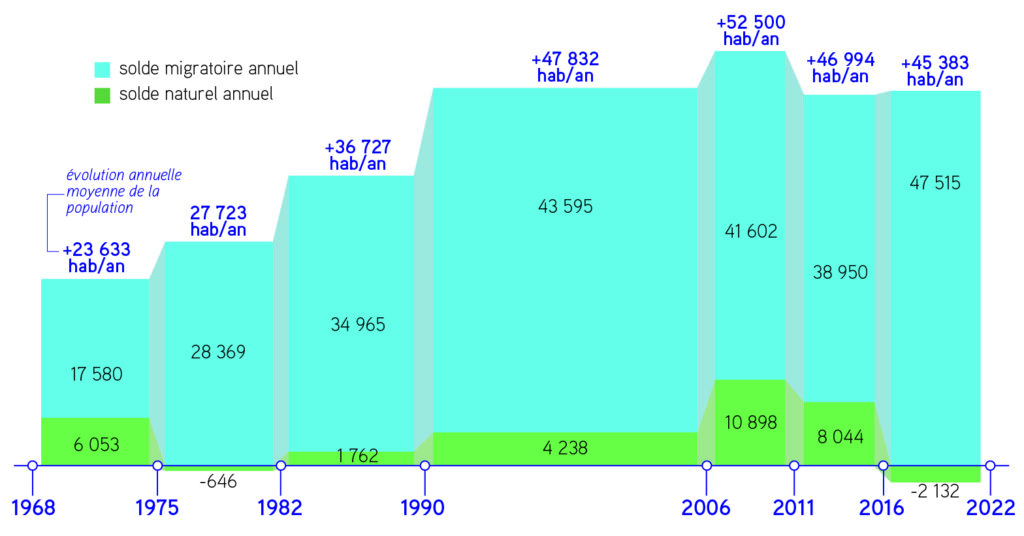

Qu’en est-il de la région Occitanie ? Observe-t-on également un ralentissement démographique ?

Hors Corse, l’Occitanie est la région de France métropolitaine où la population a augmenté le plus vite depuis 1975, de l’ordre de 50 % en 50 ans. Elle progresse environ deux fois plus vite qu’au niveau national, en raison d’une forte attractivité de la région. C’est ainsi que, selon les dernières estimations de l’Insee[1], l’Occitanie, qui talonnait la Nouvelle-Aquitaine, l’a doublée en 2024. Avec 6,2 millions d’habitants au 1er janvier 2025, elle se classe au 3e rang des régions françaises, derrière l’Île-de- France et Auvergne-Rhône-Alpes. Mais le ralentissement démographique récent s’observe aussi en Occitanie. Selon les dernières estimations, si la population augmentait de 0,8 % par an entre 2016 et 2022, cette augmentation aurait été de 0,7 % en 2023, et de 0,6 % en 2024. Comme au niveau national, la dégradation du solde naturel explique ce ralentissement. Depuis 2017, le nombre de décès dépasse celui des naissances en Occitanie. De plus, ce déficit naturel se creuse à partir de 2020. En 2024, on compte environ 50 000 naissances pour 64 000 décès. Le gain de population se fait donc par les migrations, le nombre d’arrivants dans la région étant plus élevé que le nombre de partants. Ainsi, même si l’Occitanie reste très attractive, sa croissance démographique ralentit car le gain migratoire commence à se faire grignoter par un déficit naturel croissant.

Quels sont les territoires d’Occitanie attractifs ?

L’Occitanie présente une grande variété de territoires. Tous bénéficient du mouvement global de la population française du nord vers le sud et vers les littoraux. Et les pôles de Toulouse et de Montpellier sont deux atouts majeurs pour attirer des étudiants et des jeunes actifs. Ces grandes agglomérations sont celles de France où la population augmente le plus vite sur la période récente. La commune de Toulouse compte 512 000 habitants au 1er janvier 2022, au 4e rang national, juste derrière Lyon. Au vu des dynamiques respectives de ces deux villes, Toulouse a probablement doublé Lyon depuis et serait ainsi aujourd’hui la 3e ville de France. Les autres territoires d’Occitanie tirent également leur épingle du jeu en attirant des familles à la recherche d’une meilleure qualité de vie, des retraités, des néoruraux… Ainsi, même dans les départements ruraux où les naissances sont bien moins nombreuses que les décès car les habitants sont plus âgés, la population progresse ou stagne sur la période récente grâce aux nouveaux arrivants.

Le Covid-19 a-t-il eu un effet sur l’attractivité de certains territoires ?

Le terme d’exode urbain a été employé par certains pour qualifier les mobilités résidentielles de la période post Covid-19, mais il n’est pas approprié car le phénomène n’a pas été massif, et clairement sans commune mesure avec ce qu’avait été l’exode rural. La crise sanitaire et le développement du télétravail ont plutôt accéléré certaines tendances déjà à l’œuvre concernant les choix résidentiels. Ainsi, les départs d’Île-de-France se sont accrus, en particulier vers l’Occitanie, ce qui a profité au rural et à de nombreuses petites villes. C’est le cas de l’arrière-pays méditerranéen, mais aussi des couronnes qui deviennent de plus en plus larges autour des grandes agglomérations, en étoile le long des principaux axes routiers. L’extension de la périurbanisation autour des pôles était déjà en marche. Les premières couronnes étant déjà densément peuplées, la poursuite de la croissance démographique se fait sur des deuxièmes, troisièmes couronnes. Rappelons aussi que l’aspiration à la maison individuelle est facteur d’étalement urbain, engendrant des déplacements toujours plus longs quand les emplois restent concentrés dans les pôles urbains.

Le vieillissement de la population est-il un mouvement de fond qui impacte tous les territoires ?

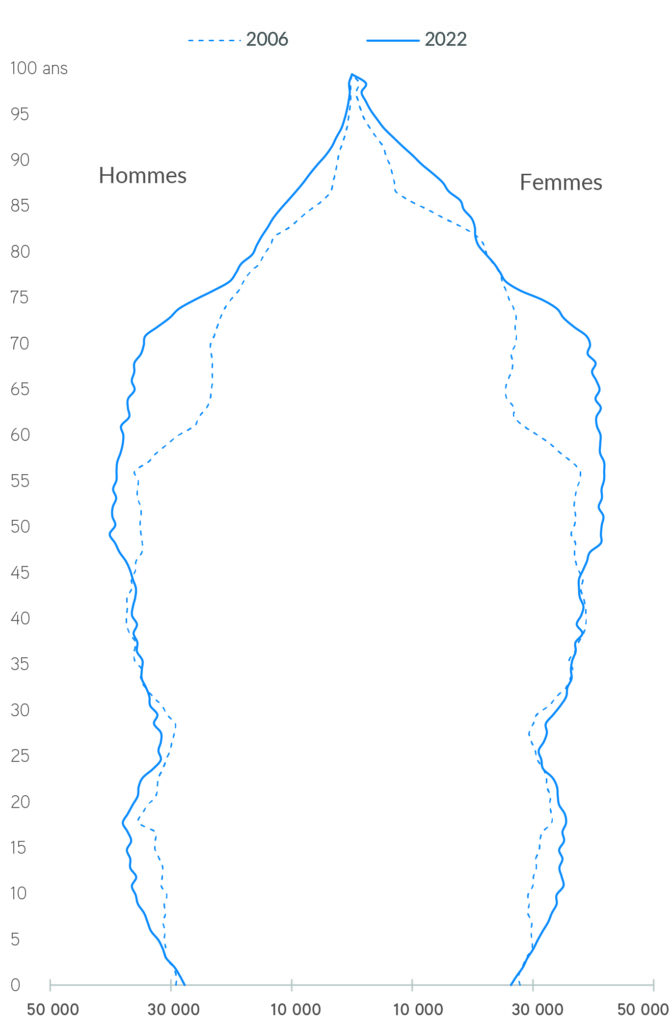

Oui, le vieillissement de la population est une tendance lourde qui modifie significativement la structure de la population et devrait s’amplifier. Depuis le début des années 2010, l’arrivée progressive aux âges élevés des générations exceptionnellement nombreuses du baby-boom, nées entre 1947 et 1973, déséquilibre la pyramide des âges. Ce déséquilibre est accentué par le ralentissement de la fécondité. La pyramide des âges actuelle déterminant largement ce que sera la population de demain, quel que soit le scénario retenu, les projections de population faites par l’Insee vont donc toutes dans le sens d’une amplification à venir du vieillissement. L’incertitude sur le nombre de seniors dans les prochaines décennies est moins forte que celle sur le nombre d’enfants et de jeunes. Les premiers sont déjà là, les autres ne sont pas encore nés. Le vieillissement de la population s’accompagne de nombreux défis à relever : renouvellement générationnel des emplois, développement des services pour personnes âgées, adaptation des logements, des espaces publics, des mobilités, financement des retraites et de la prise en charge de la dépendance… L’Occitanie n’échappe pas au vieillissement. C’est déjà une région âgée et les migrations amplifient le phénomène. Les retraités sont ainsi deux fois plus nombreux à venir s’installer dans la région qu’à la quitter. Le littoral et l’arrière-pays méditerranéens, mais aussi certains territoires ruraux, sont particulièrement attractifs auprès des seniors. Cette arrivée de retraités est facteur de revitalisation et de lien social dans des territoires peu densément peuplés ou en déclin démographique.

Plus généralement, dans quelle mesure les phénomènes démographiques vont-ils influencer la transformation des territoires ?

Les évolutions des modes de vie qu’on perçoit à travers la démographie sont facteurs de changement sociétaux et de fragilisation d’une partie de la population. Les parcours de vie sont de moins en moins homogènes et linéaires : le célibat se développe, les séparations et les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses, les déménagements plus fréquents. Ainsi, en Occitanie, un tiers des enfants mineurs vivent désormais avec un seul de leurs parents. Le niveau de vie diminue après une séparation, celui des femmes encore plus que celui des hommes. La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est compliquée pour les femmes à la tête d’une famille monoparentale, surtout pour les plus modestes d’entre elles. Le risque de paupérisation est élevé pour ces populations. Cette évolution des modes de vie, à laquelle vient s’ajouter le vieillissement de la population, explique que la taille moyenne des ménages diminue. Ainsi, il faut de plus en plus de logements pour loger un même nombre d’habitants. Ces phénomènes démographiques sont facteurs à la fois de difficulté croissante d’accès au logement pour les plus précaires, mais aussi d’étalement urbain. Les maisons individuelles de première couronne bâties dans les années 1980-90 sont souvent sous-occupées par des propriétaires âgés dont les enfants ont quitté le nid familial, et les jeunes ménages doivent emménager plus loin.

Quelles sont les perspectives d’évolution de la population française et occitane dans les 20 ou 30 prochaines années ?

L’Insee ne produit pas à proprement parler des prévisions démographiques, mais des projections basées sur des hypothèses d’évolution de la fécondité, de la mortalité et des migrations. Le scénario dit central reconduit les tendances récentes. Selon ce scénario, l’Occitanie serait la seule région de France métropolitaine où la population ne cesserait d’augmenter jusqu’en 2070. Mais cette croissance ralentirait progressivement, pour arriver à une quasi-stagnation à environ 6,7 millions d’habitants dès 2060. La poursuite du creusement du déficit naturel serait la principale cause de ce ralentissement. L’excédent migratoire resterait élevé, mais faiblirait cependant. Selon ces projections centrales, la dynamique démographique ralentirait donc sensiblement par rapport à ce qu’elle était jusqu’à récemment, en France, mais aussi en Occitanie. Cela incite à se préparer à un changement de perspective dans les politiques locales, à questionner l’objectif de poursuite de la croissance démographique et à préparer les acteurs locaux à envisager un ralentissement, voire des diminutions de la population dans les prochaines décennies… Certaines inflexions récentes ont déjà des conséquences bien visibles. Ainsi, la baisse du nombre de naissances se traduit déjà par moins d’enfants dans les classes maternelles, les écoles élémentaires. Cela devrait concerner bientôt les collèges, puis les lycées… Mais au-delà, beaucoup de paramètres peuvent influer sur les hypothèses sur lesquelles se basent les projections démographiques, et les incertitudes sont grandes. La baisse de la fécondité est-elle un phénomène passager, comme en 1993-1994 où l’indice de fécondité était tombé sous 1,7 enfant par femme, avant de remonter rapidement jusqu’à 2 en 2010 ? Des mesures de politique familiale pourraient contribuer à un rebond de la natalité, si toutefois le désir d’enfants restait élevé. L’incertitude est forte également en matière de migrations, notamment internationales. Les contextes géopolitique et climatique peuvent rendre caduque l’hypothèse centrale de stabilité du solde migratoire. Et au sein même du territoire national, notamment avec le changement climatique, il est légitime de s’interroger sur le maintien de l’attractivité de certains territoires d’Occitanie. L’ensoleillement élevé du littoral méditerranéen pourrait ne plus constituer un atout, car il signifie aussi des épisodes à venir plus fréquents de forte chaleur. Îlots de chaleur urbains, risques accrus d’inondation, d’incendie, de submersion marine… Certains territoires d’Occitanie ressentiront encore plus fortement que d’autres les conséquences du changement climatique. Dans ce contexte, l’implantation des populations et des activités économiques s’adaptera.

Entretien réalisé par Catherine Lavaud (Insee) et Marie Molinier (AUAT).

[1] Insee : Institut national des statistiques et des études économiques.